私は2019年2月に実施された第83回販売士2級試験を受験し、約1週間の学習で無事に合格することができました。

その理由は、中小企業診断士の学習を通じてすでに基本的な知識が身についていたことにあります。そのおかげで、短期間でも高得点を狙える状態にありました。

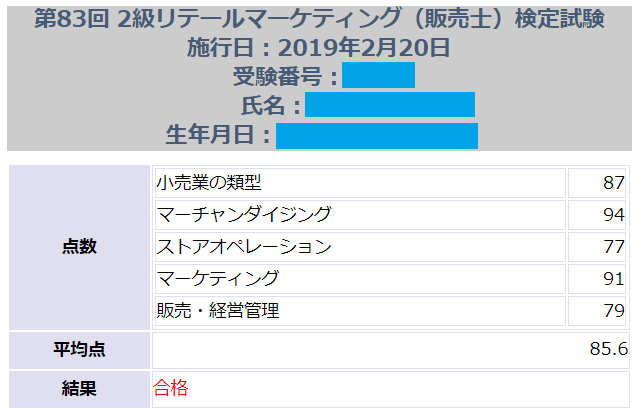

試験結果

販売士とは?

販売士試験は、流通・小売業に関する幅広い知識を問う資格試験で、商工会議所が実施しています(簿記と同じ実施団体です)。

試験は以下の通り実施されます:

- 1級:年1回

- 2級・3級:年2回(2月・7月)

1級には記述式の問題がありますが、2級・3級はすべてマークシート方式です。

試験は共通して次の5科目で構成されています:

- 小売業の類型

- マーチャンダイジング

- ストアオペレーション

- マーケティング

- 販売・経営管理

各科目100点満点で、「5科目の平均が70点以上」かつ「50点未満の科目がない」ことで合格となります。

なぜ2級を選ぶのか?

商工会議所のデータによると、2級・3級の合格率はおよそ50〜60%ですが、1級は約20%と難易度が一気に上がります。

1級は診断士試験の片手間で合格できるレベルではなく、本格的に挑むなら診断士合格後に検討するのが無難です。

一方、2級と3級の試験形式はほぼ同じで、合格率にも大きな差はありません。

特に中小企業診断士1次試験の「運営管理」に近いレベルは2級のため、基礎知識がある方は3級を飛ばして2級からの受験がおすすめです。

中小企業診断士受験者が販売士2級を受けるメリット

実際に受けて感じたメリットは以下の通りです:

- 診断士試験の知識整理ができる

- 勉強の気分転換になる

- 合格によって自信がつく

診断士試験の知識整理になる

販売士2級の内容は、中小企業診断士1次試験と多くの範囲で重なっています。特に重複するのは以下の科目です:

- 運営管理:「店舗・販売管理」全般

- 企業経営理論:「マーケティング論」「組織論」など

- 財務・会計:経営分析、損益分岐点分析など

- 経営法務:商標権、不正競争防止法など

特に「店舗・販売管理」は最も重複度が高く、すでに基本的な学習を終えていれば、知識の整理・復習として活用できます。

この場合、2月の試験日がベストタイミングでしょう。

逆に、これから診断士試験を始める方も予習代わりにチャレンジできますが、1か月程度の学習時間を確保しておくと安心です。

※ただし、販売士試験のすべてが診断士試験に直結するわけではありません。範囲外の内容は深入りしすぎないようにしましょう。

気分転換になる

診断士試験は長期戦ですが、販売士の問題は「知っていれば解ける」素直な設問が多く、気軽に取り組めます。

勉強のマンネリを打破するよい刺激・リフレッシュになる資格試験です。

合格すれば自信につながる

やはりどんな資格でも合格すると嬉しいもの。

モチベーションの向上や自信にもつながるので、受験するからには合格を目指して取り組みましょう。

ただし、あくまで診断士合格が最優先です。負担になるようであれば無理に受ける必要はありません。

販売士2級に短期間で合格する勉強法

中小企業診断士の基礎知識がある方なら、いきなり過去問演習から始めてOKです。

おすすめの過去問題集は以下です。

5回分の過去問が掲載されており、本番までに2周も解けば余裕で合格できるレベルに到達するはずです。

学習プラン例(1週間)

- 1~5日目:1日1回分ずつ解く(計5回)

- 6~7日目:2周目として再確認(解説だけでもOK)

このスケジュールで十分合格ラインに到達可能です。

テキストに関しては、診断士試験の「運営管理」の教材で十分代用できます。

テキストに載っていない情報はネットで軽く調べる程度で問題ありません。

おわりに

販売士2級は、中小企業診断士受験者にとって非常に相性の良い資格です。

無理のない範囲でチャレンジすれば、知識の整理・自信の獲得につながる良い経験になるはずです。

自分の学習進捗を見ながら、ぜひ前向きに検討してみてください。